2025年11月26日

ニュース

- NEW

キーワードは「流域治水」 7.11水害から30年 上越市でシンポジウム

2025年11月26日 15:30更新

上越地域に甚大な被害を及ぼした7.11水害から今年で30年。水害を身近にとらえ地域防災力を高めるためのシンポジウムが、23日(日)に上越市で開かれました。

7.11水害は、30年前の1995年7月、上越市や妙高市を流れる関川流域と、糸魚川市などを流れる姫川流域で発生しました。

大雨による河川の増水により堤防が壊れて氾濫し、行方不明者が出たほか、家屋100戸以上が全半壊、6000戸以上が床下、床上浸水しました。

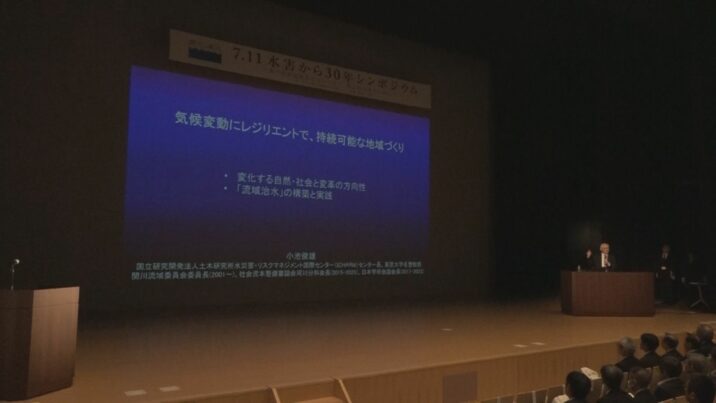

シンポジウムは水害の発生から30年が経ち、改めて地域防災力を高めてもらう機会にしてもらおうと開かれました。講演では、土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センターの小池俊雄センター長が温暖化についてふれ、「日本海沿岸での水害が頻発している」と話しました。

小池センター長

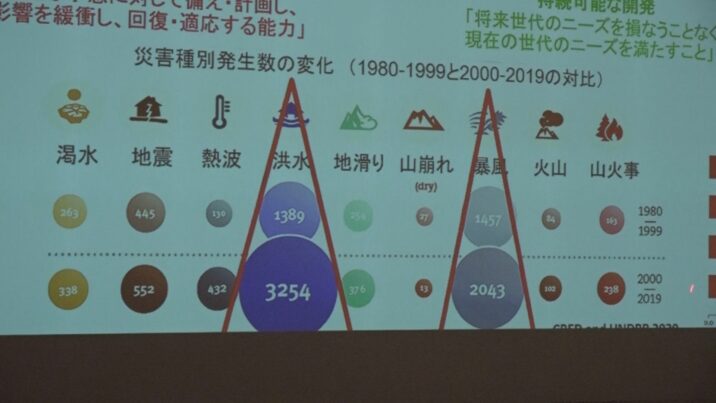

「温暖化によって、海面温度が高かったので線状降水帯が発生しやすくなっているというのが現在の科学の理解。世界で過去20年と最近の20年で見ると洪水と台風(暴風)が爆発的に増加」

そして、河川の流域に関わるすべての住民が協力し合う治水対策「流域治水」という考え方を示し、「流域の保水や避難、復旧を早くすることなどは河川管理者だけではできない。市民と一緒にやらなければならない」と話しました。

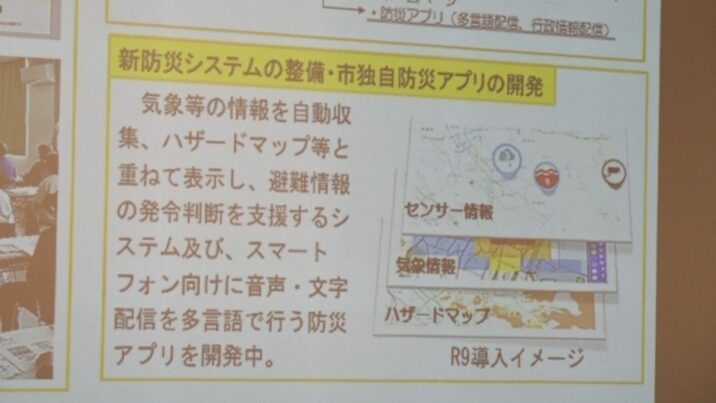

このあと行われたパネルディスカッションでは、水害で被害を受けた、上越地域の3市の市長をはじめ、県や国の河川関係者など、合わせて10人が登壇し、河川工事のほかマイタイムラインなどの取り組み事例が紹介されました。上越市の小菅淳一市長は、防災情報の発信についてや、令和9年度に導入を予定している、市独自の防災システムについて紹介しました。

小菅上越市長

「令和9年度に一斉配信システムを導入し、情報伝達の迅速化を図る。気象、水位情報を自動収集し、ハザードマップと重ねて危険箇所を把握。防災情報発令判断支援システムや多言語対応 防災アプリ開発を進めている」

シンポジウムには来場者とオンラインの視聴をあわせ、およそ250人が参加しました。

妙高市防災士会 砂山幸夫 会長

「流域防災はよくわかる話だった。参加して良かった。これからやることがある」

© Copyright (C) 2025 上越妙高タウン情報 All rights reserved.