2026年2月20日

ニュース

避難所でのストレス死1.7倍 妙高市で避難所生活のルールなどを考える研修会

2025年8月13日 14:37更新

能登半島地震で避難所に身を寄せた人がストレスなどで亡くなる災害関連死は、地震や土砂崩れなどでなくなった直接死の1.7倍にのぼりました。生き延びた人たちをどのように救うのか、避難所での生活ルールや役割分担などを考える研修会が9日(土)に妙高市で開かれました。

研修会は能登半島地震をはじめ、熊本地震や中越地震などで災害関連死が直接死を上回る傾向にあるなか、災害関連死を防ごうと妙高市が毎年、開いています。参加したのは妙高市の自主防災組織や防災士会の会員、指定避難所の施設管理者など80人です。

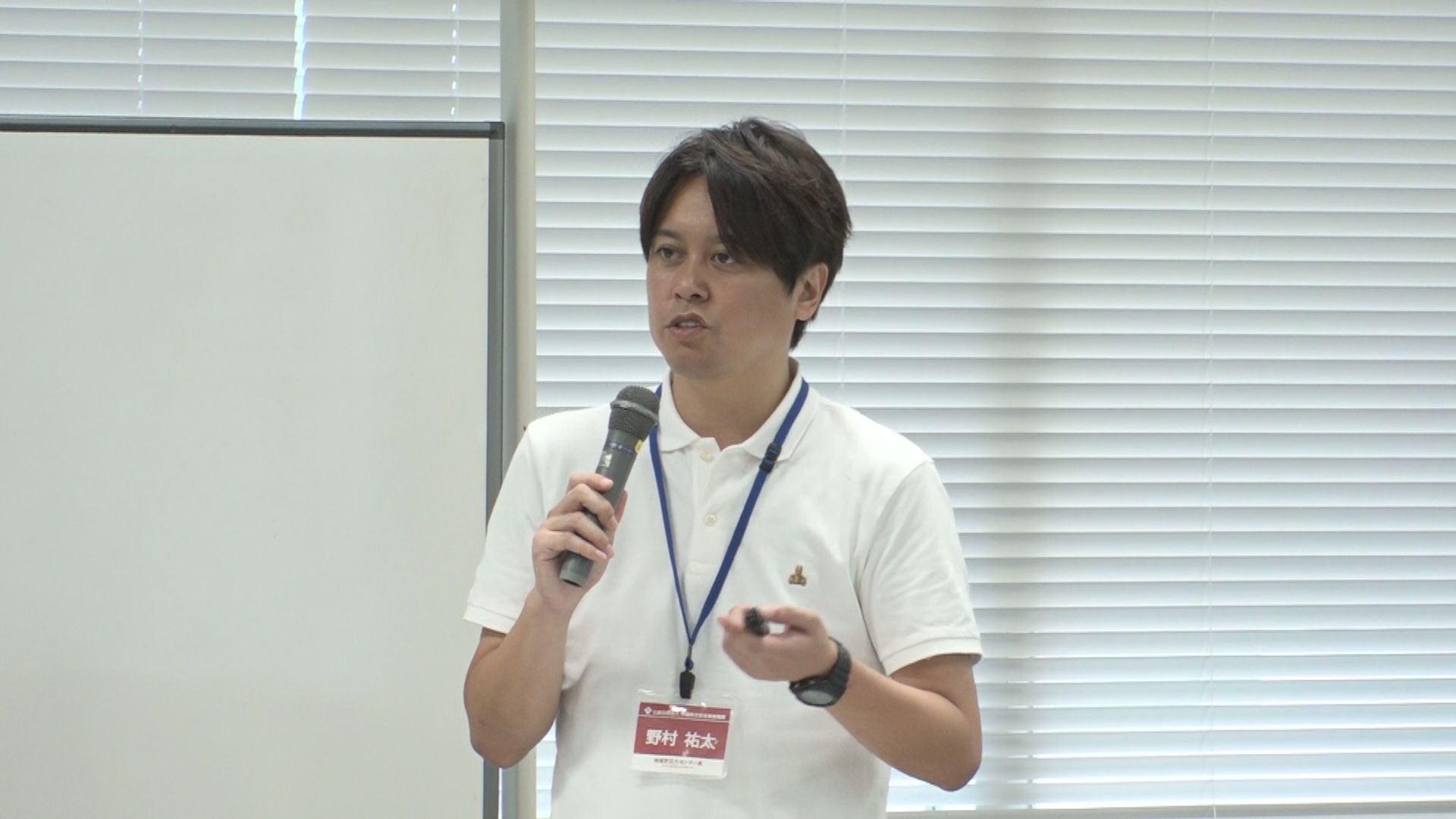

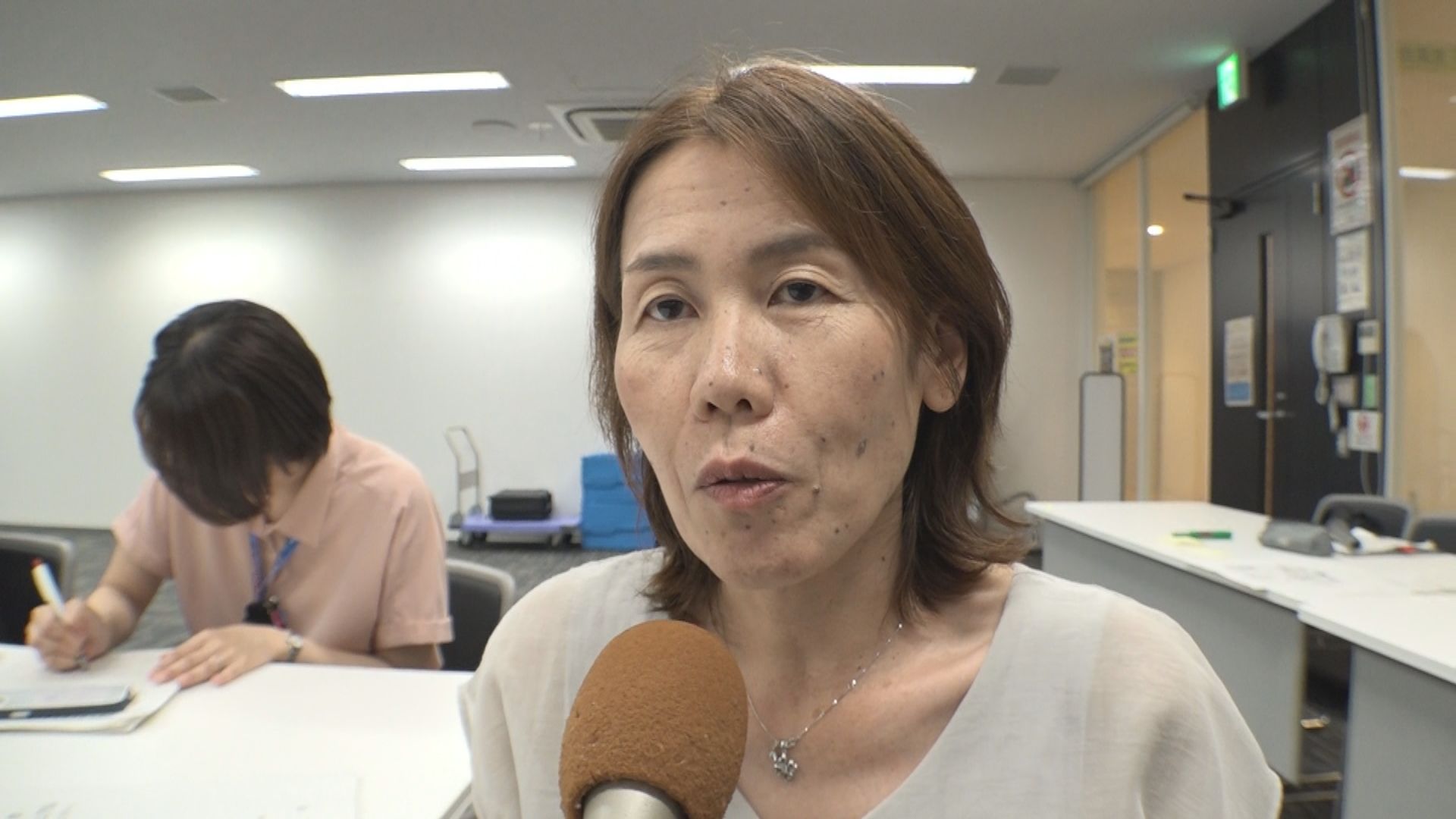

講師は中越地震の復興や全国で避難所の運営を支援している公益社団法人中越防災安全推進機構地域防災力センター長の野村祐太さんです。

はじめに、避難所の運営は行政だけでなく住民が主体になり、自分たちで住みやすい環境を作ることが重要だと話しました。

中越防災安全推進機構 野村祐太 地域防災力センター長

「皆さんのいつも話している。近所の人や知っている人たちが避難。そういう人が困っていたときに、地域として どうしてあげられるか、それが助け合えるコミュニティ」

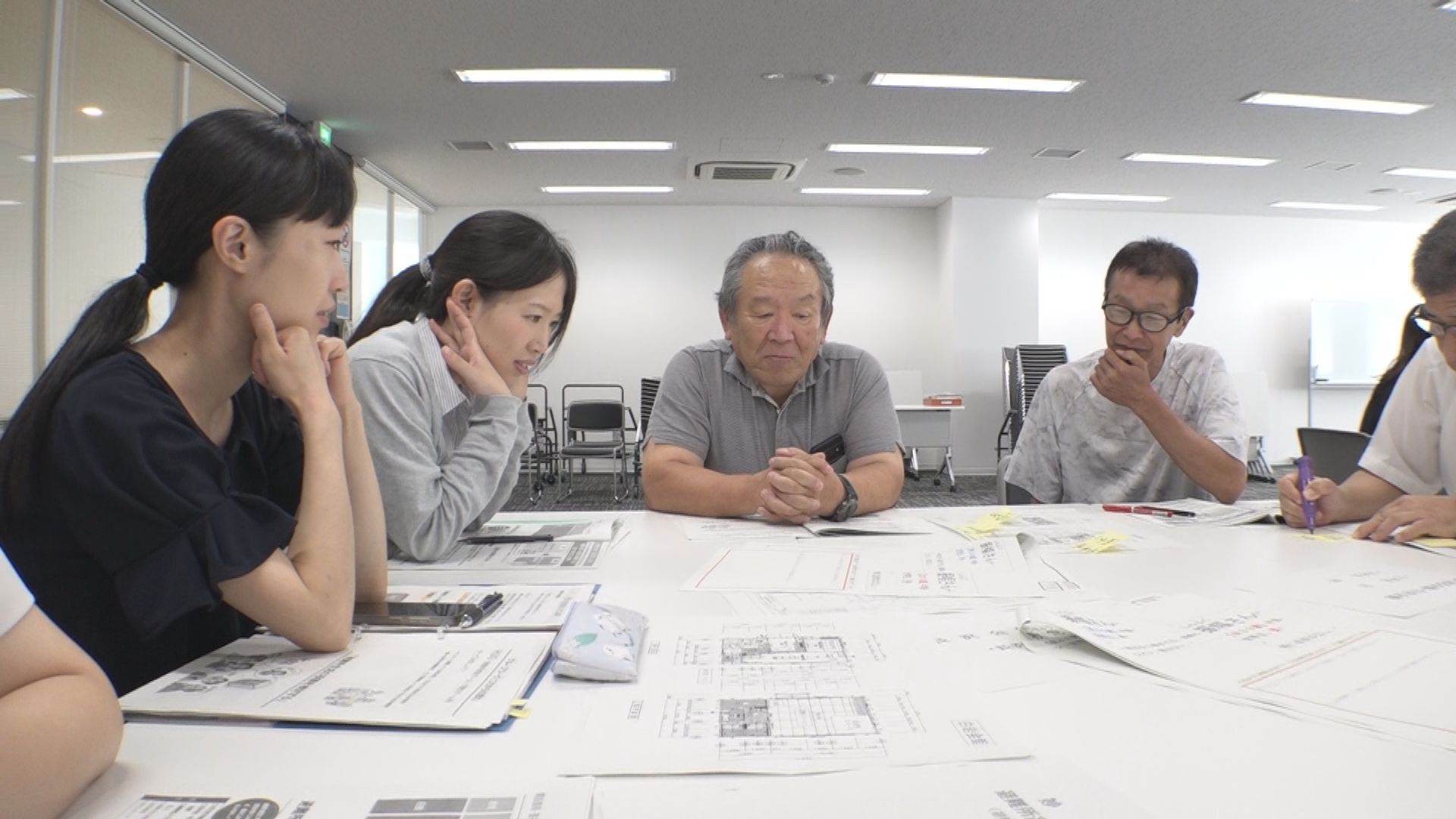

このあと、参加者は避難所運営についてさまざまな想定のもとシミュレーションしました。そのひとつがせきが出て頭痛のある体調不良の男性とその妻が避難所に来た場合です。参加者は避難スペースをどこに確保するかなどを考えました。

参加者

「感染症でなければいいが、感染症が1番怖い。この辺の規模だからここでいけるが、症状ごとに分ける必要も」

「体調不良者の隔離スペースに大研修場を充てている。冷暖房もないが場所としては確定」

中越防災安全推進機構 野村祐太 地域防災力センター長

「暖房と冷房器具がないが、本当にここでいいのかを含めて、もう1回レイアウトを見直す機会になれば」

このほか、ペットを連れてきた人や、タバコを吸いたい人のために喫煙スペースをどうするか、情報を得るためにテレビをどこに置くかなど話し合いました。

参加者

参加者

「避難者の情報がたくさんになると判断にすごく困ると痛感。妊婦やペットを連れて来たり、小さい子がいたり、みんなで集まり判断して地域の支援拠点にすることが大事」

「7.11水害で避難。冷房がある 風呂に入れる生活とは全く違う。被災のストレスや避難生活のストレスが溜まってくるので回避しないと。トイレ問題もある。地域に戻ってその課題も話したい」

中越防災安全推進機構 野村祐太 地域防災力センター長

「結局は地域の助け合いでしか守り切れない。地域に戻ったときに、ついでもいいので避難所の話をする。興味がある住民がいるので、避難所について伝えることを意識してほしい」

© Copyright (C) 2026 上越妙高タウン情報 All rights reserved.