ニュース

- NEW

森から学ぶ!森で遊ぶ! 妙高高原小児童が下草刈り体験

2025年9月9日 7:19更新

環境保全について学んでいる妙高市立妙高高原小学校の児童が5日(金)に国立妙高青少年自然の家を訪れ、木の成長の妨げになっている「下草刈り」の作業を体験しました。

下草刈りをしたのは妙高高原小学校の4年生17人です。妙高高原北小学校と妙高高原南小学校が統合した3年前から毎年4年生が、四季を通じて青少年自然の家や笹ヶ峰などに出かけて森の環境を学んでいます。

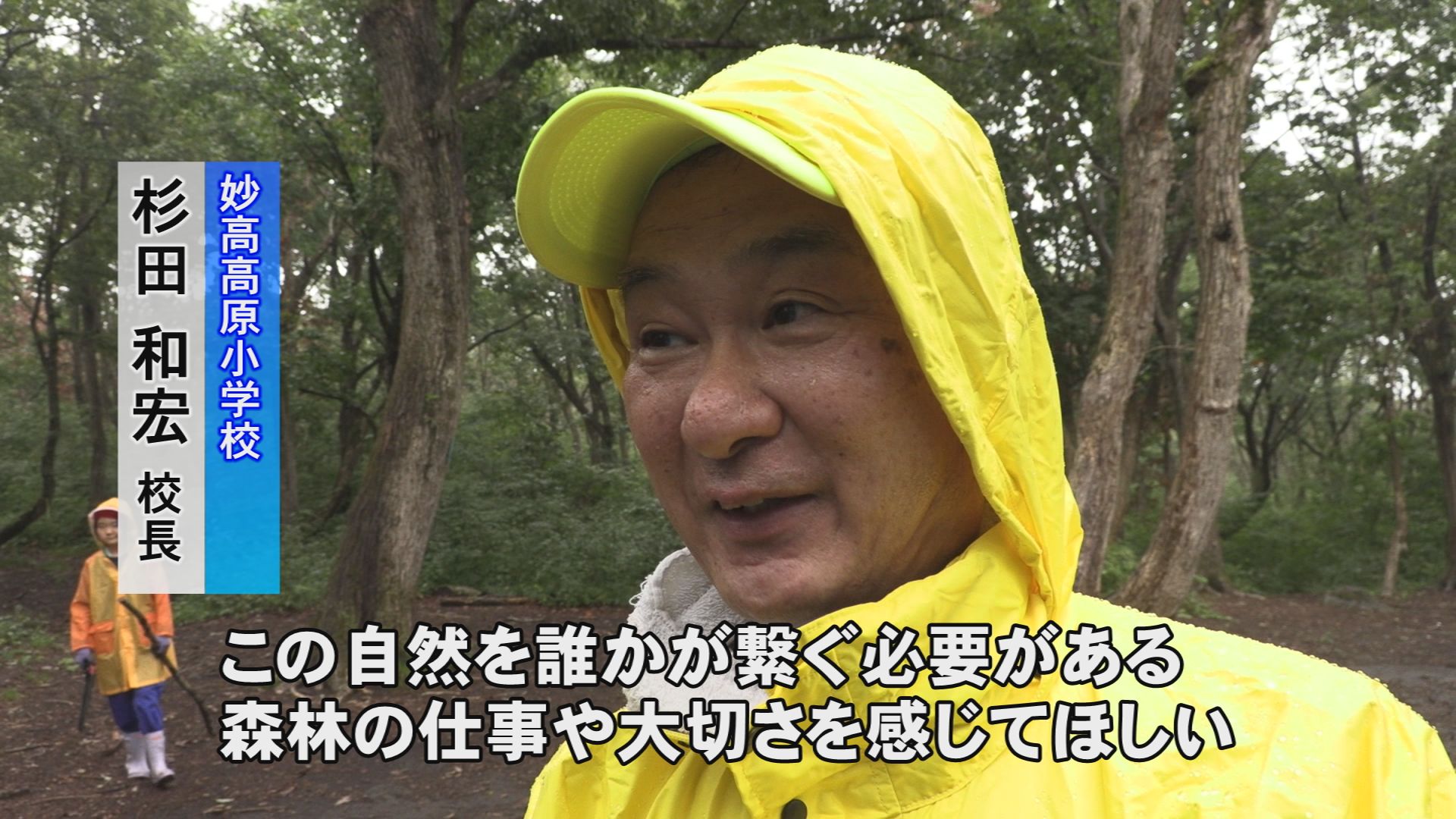

妙高高原小 杉田和宏校長

「妙高市の大部分は森林だが、実は意外と森の良さに気が付いていない。そこにフォーカスして学んでいる」

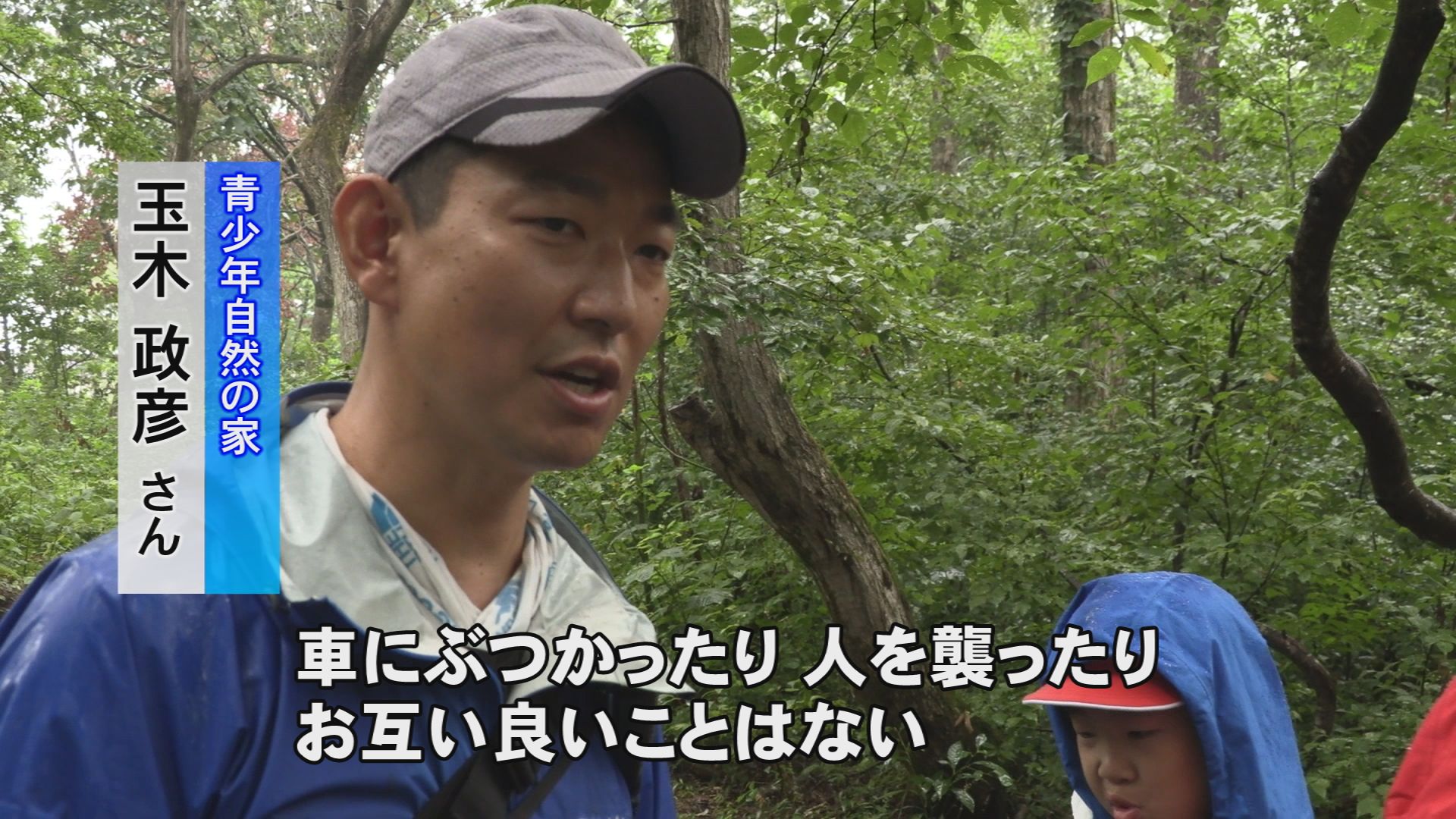

指導したのは青少年自然の家の企画指導専門職、玉木政彦さんです。

玉木さんはまず、背の低い木を里山の言葉では「下草」と言うことを説明しました。

そして、下草を切る理由として土の養分が奪われ大きな木の成長が妨げられないようにすること。また、山と里の境目を分かりやすくすることで、森にすむイノシシやクマなどの動物が、人の住む場所まで迷い込まないようにするためだと説明しました。

玉木さんは「動物がおいしいものがないか歩いていると、気が付いたら人の家に出てしまう。ここにもおいしいものがあると畑のトマトや野菜を食べてしまう。道に迷って走って逃げて道路に出てしまう。車にぶつかったり、人を襲ったり。お互い良いことはない」と分かりやすく説明していました。

8日(月)は朝から降り続く雨のなか、全員が雨具を着て青少年自然の家の敷地内に広がる林で作業をし、自分の背丈よりも高い木を次々と切り出していきました。

大きいもので高さ5メートルを超えるものもあり、およそ1時間で10本以上を切り出しました。

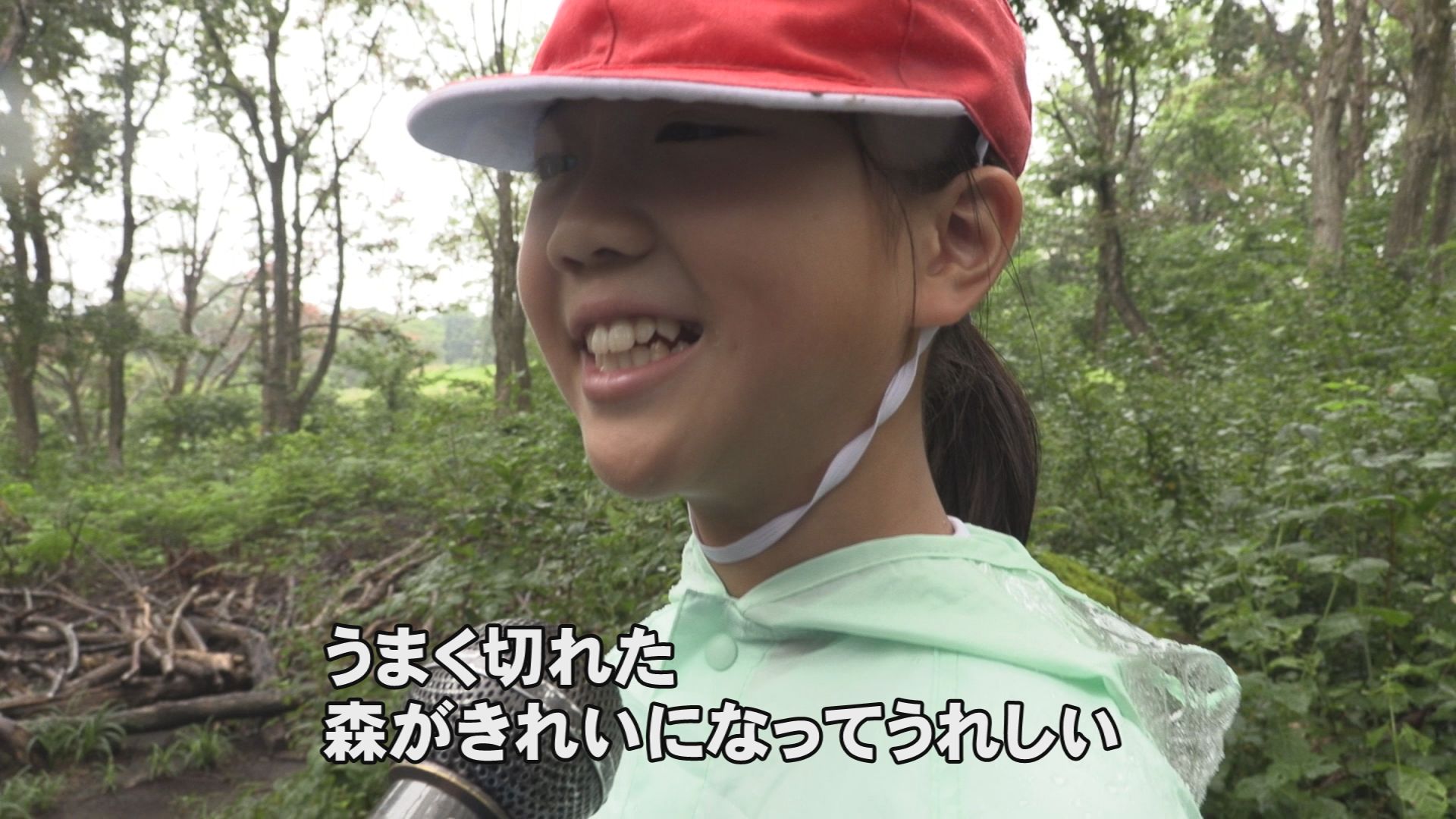

児童からは「木を切るのが楽しい」、「けっこう太くて疲れた」、「すごく固い!時間がかかった」、「森がきれいになってうれしい」といった声が聞かれました。

杉田校長は「ゆくゆくは森から流れ出した水がいろんなものを潤し豊かにしていることに気が付いてほしい。自然を誰かが繋ぐ必要がある。森林に携わる仕事や大切さを感じてほしい」と児童を見守っていました。

切った木は学校に持ち帰り、10月に敷地内で秘密基地を作るのに使うことになっています。

© Copyright (C) 2025 上越妙高タウン情報 All rights reserved.